電気工事での作業を始める際、「専用の絶縁手袋は本当に必要なのか?」と疑問に感じるかもしれません。しかし、感電事故から身を守るためには電気工事用手袋(絶縁手袋)が欠かせません。法律で着用が義務付けられているうえ、その安全性は国の基準とJIS規格によって厳しく定められています。この記事では、電気工事用手袋の安全基準や適合規格について、結論からわかりやすく解説します。初心者の方でも安心して選べるよう、法律のポイントや規格の意味、そして手袋の点検方法まで順に見ていきましょう。

電気工事用手袋は法律上「絶縁用保護具」

電気工事用のゴム手袋は法律のカテゴリ上「絶縁用保護具」と呼ばれています。これは感電防止のために労働者が身に着ける保護具という位置づけです。高圧・低圧の活線作業ではこの絶縁用保護具を正しく着用することが事業者に義務付けられています。

絶縁用保護具の役割と着用義務

絶縁用保護具とは、感電災害から作業者を守るために体に身に着けて使用する絶縁材料製の保護具です。例えば以下のような種類があり、電気絶縁用手袋もその一つです。

- 電気用保安帽(絶縁ヘルメット)

- 電気用ゴム手袋(絶縁手袋)

- 電気用長靴(絶縁ブーツ)

- 絶縁衣 など

このような絶縁用保護具は、高圧や低圧の活線状態で作業する際に必ず着用することが法律(労働安全衛生規則)で義務付けられています。理由は簡単で、絶縁手袋を着けずに充電部に触れれば重大な感電事故につながる恐れがあるからです。例え低圧であっても人体にとって危険な電圧になり得るため、油断は禁物です。

労働安全衛生規則第341条・346条では、高圧および低圧の充電電路の作業で絶縁用保護具を必ず使用するよう定められています。つまり電気工事用手袋は、安全のため「法律で着用が求められる必須の装備」という結論になります。適切な絶縁手袋を準備し、確実に装着して作業に臨みましょう。

法律とJISの二本立てで安全基準が設けられている

絶縁手袋の安全基準は、国の法令と日本産業規格(JIS)の2つによって支えられています。労働安全衛生法およびその施行規則により最低限の性能や使用条件が規定され、さらにJIS規格によって具体的な品質基準や試験方法が定められています。それぞれが連動することで、手袋の安全性と品質が保証されているのです。

法律(労働安全衛生法)による性能基準

労働安全衛生法とその施行規則では、絶縁用手袋に求められる基本的な性能基準が定められています。法律に基づく省令・告示である「絶縁用保護具等の規格」では、絶縁手袋の構造や強度、耐電圧性能に関する要件が示されています。

特に耐電圧性能については、使用する電路の電圧区分ごとに、実際の使用電圧の約3〜5倍の試験電圧を1分間加えても耐えられることが求められます。例えば「交流600V以下の電路で使う手袋」は、使用電圧より大幅に高い交流3,000Vで1分間耐える性能が求められます。こうして余裕を持たせた基準を設けることで、安全性に十分なマージンを確保しているのです。

JIS T8112による具体的な品質規格

国の基準に対応する形で、JIS T8112「電気絶縁用手袋」という日本産業規格が絶縁手袋の品質と試験方法を定めています。JIS T8112では、電気工事用手袋を最大使用電圧ごとにクラス分け(J00〜J1)し、それぞれに必要な耐電圧試験や物理的性能の基準を規定しています。

JIS T8112のクラス分類と使用電圧

JIS T8112における絶縁手袋のクラス分けは、使用する電路の最大電圧によって決まります。クラスごとに定められた電圧範囲内でのみ手袋を使用でき、その範囲を超える電圧には対応できません。このような分類によって、自分の作業電圧に見合った手袋を選びやすくなっており、各クラスには対応電圧に応じた十分な絶縁性能が備わっています。以下に各クラスの最大使用電圧(定格)と試験電圧をまとめます。

最大使用電圧ごとの手袋クラス(J00〜J1)

各クラスの仕様を見ると、J0~J1は「絶縁用保護具等の規格」と連動しており、使用電圧に応じた耐電圧試験が求められます。例えばクラスJ1は定格7,000Vに対し20,000Vの試験をクリアしなければならず、クラスJ0(定格600V)は3,000Vの耐電圧試験に合格する必要があります。一方で、クラスJ00は2014年の改訂で追加されたJIS独自の区分であり、法令には直接対応していません。

JIS T8112:2014に基づくクラス区分

| クラス | 最大使用電圧 (定格) | 試験電圧 (交流1分間) | 法令との対応 |

|---|---|---|---|

| J00 | 300V(交流・直流) | 1,000V | JIS独自区分 |

| J0 | 600V(交流)・750V(直流) | 3,000V | 法令区分に対応 |

| J01 | 3,500V(交流・直流) | 12,000V | 法令区分に対応 |

| J1 | 7,000V(交流・直流) | 20,000V | 法令区分に対応 |

なお、表から分かるように、国内規格上はクラスJ1(7,000V)が使用電圧の上限です。つまり、これを超える特別高圧領域に対応した絶縁手袋は国内には存在しません。

絶縁手袋の定期自主検査とメンテナンス

絶縁手袋は購入して終わりではなく、定期的な自主検査と適切なメンテナンスが必要です。法律では、事業者に対し使用中の絶縁用保護具について定期的な性能検査を行うことを義務付けています。特に高圧・低圧用の手袋(交流300V超や750V超の電路で用いるもの)は、労働安全衛生規則第351条により6ヶ月以内に1回の頻度で絶縁性能の検査を実施し、その結果を3年間保存しなければなりません。これは手袋が経年劣化や損傷によって絶縁性能が低下していないか確認するための重要なプロセスです。

絶縁手袋は日常の目視点検も大切ですが、見た目に問題がなくても内部劣化で性能が落ちることがあります。そのため定期検査では、高電圧を実際に印加する耐電圧試験を通じて安全性を確かめます。

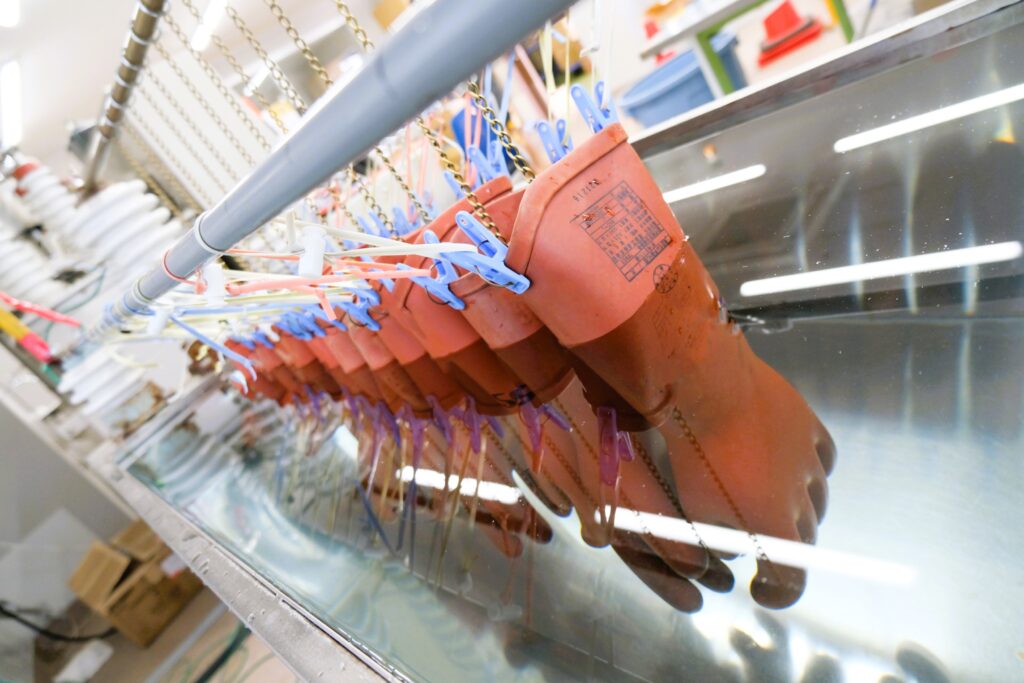

定期自主検査の内容と試験方法

定期自主検査の具体的な方法は JIS T8010(絶縁用保護具・防具類の耐電圧試験方法) に標準化されています。例えば、手袋を水槽に浸して内外に電極を設置し、所定の高電圧を1分間加えて耐電圧不良が発生しないかを確認する方式などが定められています。こうした試験に合格した手袋は引き続き使用可能となり、基準を満たさない手袋は直ちに廃棄・更新する必要があります。

試験設備を持たないユーザーは、検査機関やメーカーに検査を委託することが可能です。渡部工業でも自社製の絶縁手袋および保護具・防具各種については、公式オンラインストアから定期自主検査委託の受付を行っております。

まとめ

最後に、電気工事用手袋の安全基準と適合規格について重要なポイントを整理します。

- 絶縁手袋は感電防止に必須の保護具であり、高圧・低圧の活線作業では法律で着用が義務づけられています。

- 安全基準は法律とJIS規格の二本立てです。労働安全衛生法に基づく国の規格(絶縁用保護具等の規格)で基本性能が定められ、JIS T8112で具体的な品質基準(耐電圧性能など)が規定されています。どちらも互いに連携し、手袋の信頼性を支えています。

- 使用電圧に応じたクラス選択が重要です。JIS規格では手袋がJ00〜J1のクラスに分類されており、自分の作業電圧に適合したものを選びましょう。

- 定期自主検査を忘れずに。絶縁手袋は6ヶ月ごとを目安に耐電圧試験などの検査が必要で、常に所定の性能を維持しているか確認し続けることが求められます。検査結果は記録しておき、異常があれば即交換しましょう。

電気の作業は危険と隣り合わせですが、適切な知識と装備があればリスクを大幅に低減できます。法律で求められる絶縁用手袋を正しく選び、JIS規格適合品を使用することで、作業者自身の安全をしっかりと確保してください。

さらに日々の点検と定期検査を欠かさず、手袋のコンディションを万全に保つことが大切です。これから電路での作業に臨む皆さんは、ぜひ信頼できる絶縁手袋を手に入れて、安全第一で作業を進めてください。各種基準を正しく理解し遵守することが、あなた自身の命を守ることにつながります。安全基準を味方につけて、安心・安全な電気工事に取り組みましょう。