電気工事の初心者の皆さん、ようこそ!今回は「電気工事用手袋の選び方から安全な使い方まで」を徹底解説します。感電事故を防ぐためには、自分に合った絶縁手袋を正しく選び、正しく使うことが大切です。でも、初めてだと「どの手袋を選べばいいの?」「使うときの注意点は?」と迷ってしまいますよね。この記事では、手袋選びのポイントである「電圧」に注目し、製品例も交えながらやさしく解説します。最後には手袋の点検方法や保管方法まで紹介しますので、安全な電気工事の参考にしてください。

電気工事用の絶縁手袋は何を基準に選べばいい?

電気には電流と電圧があるが、絶縁手袋の性能は電圧で決まる

電気には電流と電圧という2つの要素があります。感電の危険性は電流・電圧どちらも関係しますが、手袋の絶縁性能は「何ボルトまで耐えられるか」という電圧で規定されています。絶縁手袋は所定の高電圧に1分間耐えられることが求められ、その結果「○○ボルト以下で使える」という製品スペックになっているのです。

例えば「交流600V以下」で使える手袋や「7,000V以下」の電路で使える手袋など、電圧によって種類が湧かれています。手袋選びでは何ボルトの電路で使うかが最重要ポイントになります。

何ボルトの電路に対して使用するのかを確認しよう

電気工事では低圧から高圧まで幅広い電圧の電気を扱います。どれを選べばいいか迷うときは、実際に作業する電路の電圧を確認してください。逆に「この手袋で電路に触っても大丈夫かな?」と悩んだら、メーカーの仕様に記載された最大使用電圧をチェックしましょう。

例えば当社製品の「低圧ゴム手袋508」は最大使用電圧が交流600V/直流750V以下の低圧電路での作業に適しています。一方、「高圧ゴム手袋 540(NU型)」は最大7,000Vまで対応する高圧作業用です。その中間に位置する「中圧ゴム手袋520(グリーンタイプ)」は、ソーラーパネルのメンテンス(1,000~1,500V)などに使われることも多い手袋です。このように、必ず使用する電路の電圧に合った手袋を選ぶことが大切です。

絶縁手袋の電圧区分を知ろう(規格上の分類)

日本では絶縁手袋の性能区分が法令である「絶縁用保護具等の規格」とJIS規格で定められています。「絶縁用保護具等の規格」では低圧・高圧など3区分に分かれており

- 交流300Vを超えて600V以下

- 600Vを超えて3,500V以下

- 3,500Vを超えて7,000V以下

という区分ごとに必要な耐電圧性能が定められています。

一方、JIS T8112(電気絶縁用手袋の規格)では4つのクラスに分類されています。JISでは法令の区分に加え、さらに低い電圧帯を含めたクラスJ00という区分が独自に設けられているのが特徴です。以下がJIS規格の区分です。

- クラスJ00 … 最大使用電圧:交流300V / 直流300V(※JIS独自区分)

- クラスJ0 … 最大使用電圧:交流600V / 直流750V

- クラスJ01 … 最大使用電圧:交流3,500V / 直流3,500V

- クラスJ1 … 最大使用電圧:交流7,000V / 直流7,000V

【JIS規格と絶縁用保護具等の規格の対応表】

| JISクラス(最大使用電圧) | 絶縁用保護具等の規格 | 備考 |

|---|---|---|

| J00(AC / DC300V) | 該当なし | JIS独自区分 |

| J0(AC600V / DC750V) | 交流300Vを超えて600V以下 | JISと法令で共通 |

| J01(AC / DC3,500V) | 交流600Vを超えて3,500V以下 | JISと法令で共通 |

| J1(AC / DC7,000V) | 交流3,500Vを超えて7,000V以下 | JISと法令で共通 |

※法令の「絶縁用保護具等の規格」では交流300V以下の電路は対象外で、J00クラス(~300V)はJISのみの区分になります。そのためJ00クラスの手袋は法定の定期検査対象から除外されているケースがあります(この後詳しく説明します)。自分の作業電圧がどのクラスに当たるかを把握して、それ以上の電圧に耐えられる手袋を選ぶようにしましょう。

高圧用手袋と低圧用手袋の違い

同じ絶縁用手袋でも、高圧用と低圧用では形状や素材に違いがあります。それぞれの特徴を知って、自分の作業に合ったタイプを選びましょう。

高圧手袋はいろいろな袖口・長さの種類がある

高圧で使う絶縁手袋は、一見同じゴム手袋に見えて実は袖口の形状や長さによっていくつか種類があります。例えば、当社の高圧手袋には「NU型(普通型)」と「胴太型」のモデルがあります。NU型は全長460mmの長い手袋で、腕の半ばまで覆う長さがあり単体でも使用しやすいタイプです。一方、胴太型は約410mmの手袋で袖口が広がった形状をしており、絶縁衣(ジャンパー型上着)の袖を手袋の中に入れて重ねて使うことができます。

このように袖口が広い設計により、手袋と絶縁衣の間に隙間ができず高い安全性を確保できます。作業環境に合わせて手袋の長さや形状を選ぶとよいでしょう。

低圧手袋は材質や厚みのバリエーションが豊富

低圧用の絶縁手袋は、高圧用と比べて素材や厚みの種類が多いことが特徴です。高圧手袋は基本的に天然ゴム製で厚みもしっかりありますが、低圧手袋は用途に応じて天然ゴムかウレタン系樹脂の2種類の材質が使われています。たとえば、天然ゴム製の当社「低圧ゴム手袋 505(薄手タイプ)」は厚さ0.5mmと極めて薄手で、指先まで柔らかくフィットするため細かい作業がしやすい仕様です。ゴム特有の柔軟性で工具も握りやすく、電気自動車(EV)やハイブリッド車の整備など精密な低圧作業に最適です。

一方、「低圧ウレタン手袋 506」のような製品はウレタン製の二層構造になっており、耐油性に優れる素材を使用した薄手手袋です。手首にマジックテープ(面ファスナー)が付いていてフィット感を調整でき、作業性と絶縁性を両立した設計になっています。

なお、低圧用の中には裏地に布を貼って汗を吸収しやすくしたものや、手袋の上からさらに革製カバーを重ねて使用できるものなどもあります。このような付加機能も各メーカー工夫していますので、自分の手に合う快適なものを探してみてください。

絶縁手袋の安全な使い方とメンテナンス

せっかく適切な手袋を選んでも、使い方を誤ると十分な効果が得られません。ここでは手袋の点検方法や保管方法など、安全に使うためのポイントを解説します。

法定点検が必要な手袋・不要な手袋がある

絶縁手袋には、法律で定期的な点検(試験)が義務付けられているものがあります。高圧活線作業に使うような手袋は、労働安全衛生規則により6ヶ月ごとに絶縁性能の自主検査(耐電圧試験)を行い、その記録を残すことが求められています。新品購入後初めて使うまでの期間が6ヶ月を超える場合は、使う前にも試験が必要です。このため、高圧用手袋をお使いの方は半年に一度、メーカーや専門業者で耐電圧試験を受けるのが一般的です。

一方で、法定点検の対象外となる手袋もあります。前述したように、交流300V以下・直流750V以下の低圧用手袋(JISクラスJ00相当)は労働安全衛生規則の定期検査対象には含まれていません。例えば当社の「低圧ゴム手袋 505(薄手タイプ)」や「保護カバー付き低圧手袋“ブループロテクト”506」はこの低圧区分の製品であり、6ヶ月毎の耐電圧試験は法的には不要です。メーカーによって「定期自主検査対象外」などと表記されていることがあります。ただし、対象外だからといってノーチェックで良いわけではありません。使用中に劣化や損傷がないか、日常の点検は欠かさず行いましょう。

使用前の外観検査と空気圧点検は必ず実施しよう

絶縁手袋は使う前に毎回、目視による外観チェックを行ってください。ゴム表面にヒビ割れや裂け目、穴が空いていないか、異常な硬化(ゴワつき)やベタつきがないかを丁寧に確認します。

あわせて、空気を入れた点検(空気圧試験)も初心者の方でもできる安全確認方法です。やり方は簡単で、手袋を着ける前に手袋内部に空気を入れて膨らませ、口元を押さえて空気が漏れないようにします。その状態で手袋表面を曲げたり押したりしてみて、空気が漏れる音がしないか、空気が抜けていないかをチェックします。小さなピンホール(穴)や裂け目があると空気が漏れる音がするので、不良を発見することができます。この空気圧点検で異常が見つかった手袋は絶対に使用しないでください。慣れれば1分程度でできますので、「使う前の点検1分」をぜひ習慣にしてくださいね。

手袋の保管方法 – 高温多湿・紫外線・オゾンを避けよう

最後に、絶縁手袋の保管方法についてです。ゴムやウレタン素材は保管環境によって劣化スピードが大きく変わります。適切に保管して長持ちさせましょう。基本は「直射日光、高温多湿、オゾンを避け、涼しく暗い所で」保管することです。具体的には以下のポイントに注意してください。

- 直射日光に当てない:太陽光に含まれる紫外線はゴムを劣化(ひび割れ)させます。屋外で使った後はそのまま車の荷台などに放置せず、日陰に置くようにしましょう。

- 高温多湿を避ける:暑い場所や湿度の高い場所もゴム製品には大敵です。夏場の車内など極端に高温になる場所に長時間置かないでください。湿気もカビや劣化の原因になるため、風通しの良い場所で保管しましょう。

- オゾンを避ける:オゾンはゴムを急速に劣化させます。モーターや変電設備の近く(オゾンが発生しやすい場所)での保管は避けましょう。蛍光灯やコピー機など人工光源からも微量のオゾンが出ることがありますので、手袋は専用の箱や袋に入れておくと安心です。

- 折り曲げない・重い物を載せない:手袋を二つ折りにしたままだと折り目部分がひび割れる原因になります。なるべく自然な形で保管し、上に工具など重い物を重ねないようにしてください。付属の保管用ケースや布袋があれば活用しましょう。

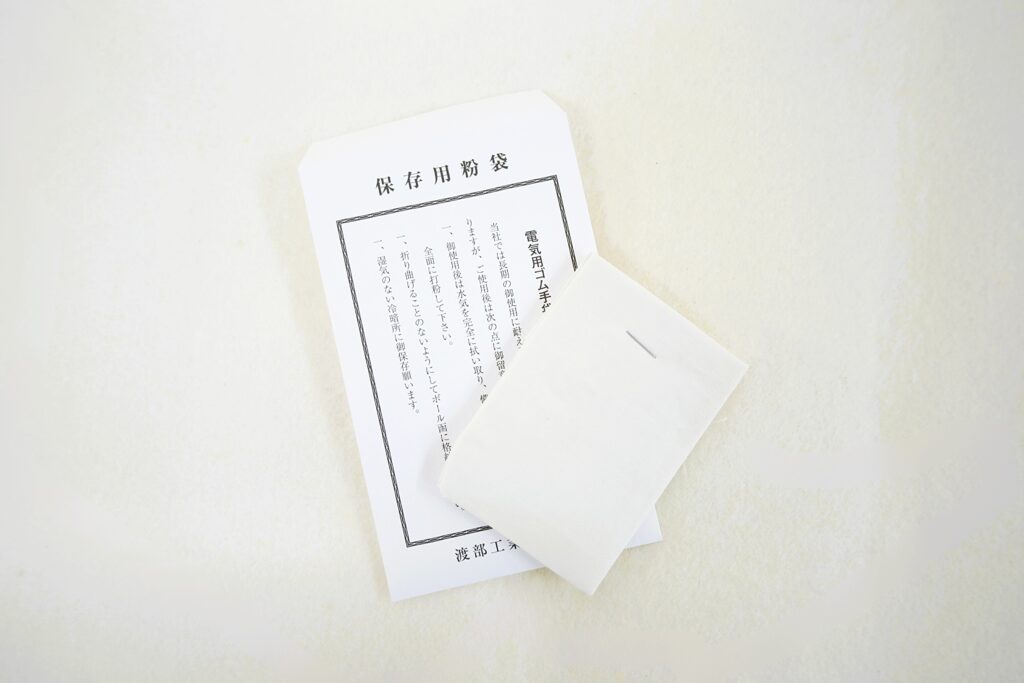

その他、使用後に汚れた場合は中性洗剤で軽く洗って陰干しし、タルク粉やベビーパウダー(滑石粉)を振っておくとベタつきを防げます。渡部工業の高圧ゴム手袋には上の画像のような小袋入りのパウダーが付属しています。油脂類が付着したまま保管するとゴムが劣化するので、作業後は汚れを拭き取ってから片付けるようにしてください。これらのひと手間で手袋が長持ちし、いつでも安全な状態で使えるようになります。

まとめ

初心者向けに、電気工事用の絶縁手袋の選び方から安全な使い方まで紹介しました。ポイントは「使用電圧に適合した手袋を選ぶこと」と「使う前後の点検・保管をしっかり行うこと」です。まずは自分が扱う電気の電圧を確認し、その電圧帯に対応した手袋(低圧用・高圧用)を選びましょう。手袋の種類によって袖口形状や素材も異なるので、作業シーンに合ったものをチョイスしてください。そして、選んだ手袋は使う前に毎回点検し、使い終わったら劣化しないように適切に保管します。これらを習慣づければ、きっと感電リスクを大きく減らすことができます。

「絶縁手袋なんてどれも同じでしょ?」と思いがちですが、実は奥が深いですよね。本記事で解説した内容を参考に、ぜひ自分にピッタリの電気工事用手袋を見つけてください。安全第一で、電気工事のお仕事やDIYを頑張っていきましょう!