絶縁手袋は用意したけれど、絶縁ゴム長靴も揃えるべきか悩んでいませんか?感電事故から身を守るには手だけでなく足元の安全も重要です。本記事では、絶縁ゴム長靴の役割や種類、作業者の体形や目的ごとのおすすめをプロの視点で解説します。足元の対策まで万全にして、より安心して作業できる環境を整えましょう。

絶縁ゴム長靴の役割とは?絶縁手袋との違いで分かる必要性

絶縁ゴム長靴は感電事故を防ぐために絶縁手袋と併用される保護具です。絶縁手袋が電気の「入口」(手や腕からの電流侵入)を遮断するなら、絶縁長靴は電気の「出口」(足元から地面への電流流出)を遮断する役割があります。つまり手元と足元の両方を絶縁することで、体を通る電流の経路を断ち切り、より強固な安全対策となります。

手だけを保護していても、絶縁手袋の防護範囲外の部位が万が一電路に触れてしまえば、足場を通じて電流が地面に抜け感電に至ってしまいます。そのため活線作業や充電部に触れる恐れのある作業では、絶縁手袋+絶縁長靴の併用が推奨されており、安全意識の高い現場では両方の着用が基本です。

絶縁ゴム長靴の種類と選び方

絶縁ゴム長靴には、扱う電圧に応じて高圧用と低圧用の2種類があります。高圧用は7,000V以下の高電圧に対応できます。一方、低圧用は商用電圧レベル(交流300V以下・直流750V以下)向けに作られており、高圧用に比べて約45%軽量です。

- 高圧用ゴム長靴:7000V以下の電路で使用できる電気絶縁用の長靴

- 電気用ゴム長靴:スタンダードな絶縁ゴム長靴

- 電気用ゴム長靴(胴太型):ふくらはぎ周りが太く設計された絶縁ゴム長靴

- 電気用ゴム長靴(先芯入り):つま先にFRP芯が内蔵された安全靴タイプ

- 電気用ゴム長靴(先芯入り・胴太型):安全靴タイプの胴太型

- 低圧ゴム長靴:AC300V・DC750V以下の電路で使用できる軽量な電気絶縁用の長靴

例えば渡部工業の高圧用ゴム長靴(使用電圧7kV以下)は27cmサイズで約2.4kgほどですが、同社の低圧用ゴム長靴なら1kg前後と軽く、長時間の作業でも疲れにくくなっています。高圧設備で作業する電気保守員なら高圧用が必須ですが、一般の低圧電気工事や設備点検程度であれば取り回しの良い低圧用を選ぶといった判断が可能です。

「安全靴と絶縁を兼ね備えたい」方におすすめの絶縁長靴は?

一口に絶縁長靴と言っても、作業者のニーズに合わせた独自の改良を施した製品があります。

電気用ゴム長靴(先芯入り)は、つま先部分に樹脂製の安全先芯を内蔵したタイプです。絶縁性能に加えて足先の保護(重い工具や部材の落下からつま先を守る安全靴機能)を兼ね備えており、感電だけでなく物理的な安全対策も一足で賄いたい現場に適しています。

また、先芯が入ることで若干の脱ぎにくさが生じるため、かかと部分に「テイク・オフ・カウンター」と呼ばれる突起をつけています。ここに反対側の足を引っかけることで、手を使わなくても長靴が脱ぎやすいように設計されています。

なお、先芯素材は金属ではなくFRP製先芯など非導電性のものが使われているため、つま先保護と絶縁性能を両立しています。渡部工業の「電気用ゴム長靴(先芯入り)」はJIS安全靴S種相当の耐圧強度を持ちながら、使用電圧7000V以下を確保した製品となっています。足元の安全を総合的に考える現場では先芯入りタイプを選ぶ価値があるでしょう。

「ふくらはぎが太くて入らない!」方におすすめの絶縁長靴は?

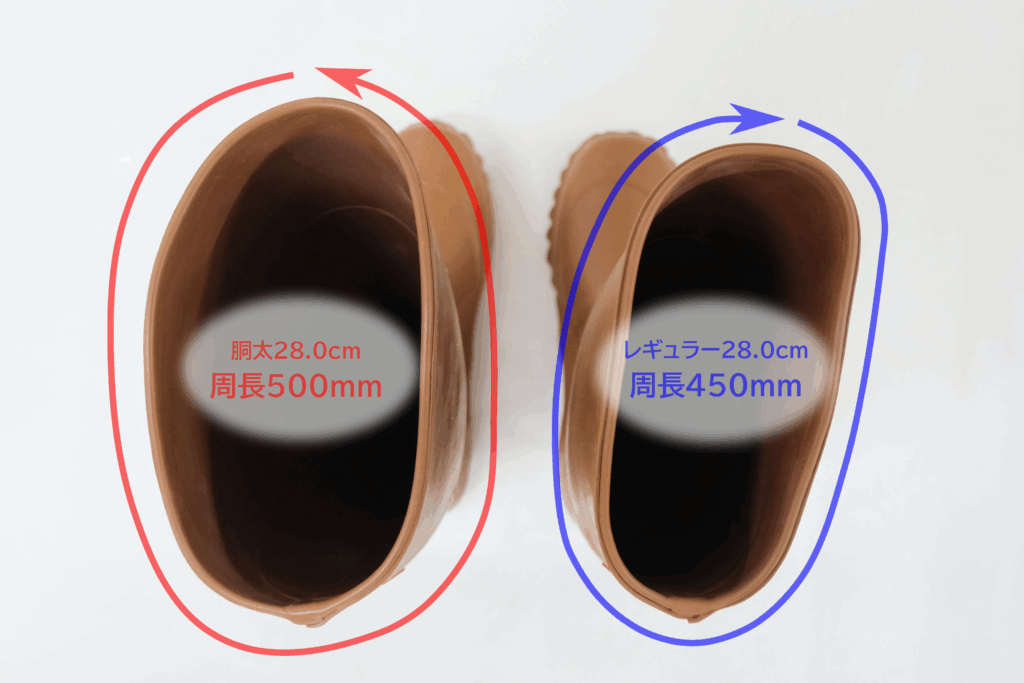

また、胴太型と呼ばれる絶縁長靴もラインナップされています。これはふくらはぎ周りが太めの作業者でも締め付けず履けるよう、筒部分(胴部分)の内径にゆとりを持たせた設計の長靴です。標準的な長靴では「きつくて上まで履けない」「長時間履くと血行が悪くなる」といった声に応えた形で開発されたもので、渡部工業がオリジナルで展開しています。現場で実際に「長靴がきつい」と感じる方は、こうした胴太型を検討するとよいでしょう。

絶縁ゴム長靴の点検方法と使用上の注意

絶縁長靴は高い安全性を維持するために定期的な点検が欠かせません。高圧用については法律上、6ヶ月ごとに耐電圧性能の定期自主検査を行い記録を残すことが義務付けられています。

高圧用ゴム長靴の使用継続に必須の定期検査

定期検査はJIS T 8010に準拠し、水槽を用いた耐電圧試験(水中試験)が行われます。水中試験では長靴内部に水を張り、外側も水中に沈めて所定の高電圧をかけ、電圧破壊(不良)がないかを確認します。1分間印加し、不良がなければ引き続き使用可能となります。なお、低圧用長靴は法律上この定期検査の実施義務はありません。

絶縁ゴム長靴の検査要領は、絶縁手袋の定期検査と同様です。定期検査について詳しく知りたい方は下記の記事もご覧ください。

絶縁ゴム長靴の使用前点検方法

定期検査の法的義務がない低圧用長靴はもちろん、定期検査の法的義務がある高圧用の絶縁ゴム長靴であっても、日常点検を欠かさないことは非常に重要です。

使用前点検としては、以下のポイントを必ず確認しましょう。

- 外観チェック:表面に異常な汚れ・変色がないか、ひび割れや傷がついていないか確認します。ゴム劣化の兆候であるベタつきや硬化も要注意です。

- 裏側チェック:長靴内部を目視で点検し、内張り布の剥がれや亀裂がないか見ます。かかと部分が極端にすり減っていたり、接着部分が剥離している場合も交換を検討してください。

- 簡易漏れチェック:小さな穴(ピンホール)でも感電の原因となるため、空気漏れ試験で確認します。具体的には電気用ゴム手袋の点検と同様、長靴の履き口を巻き込んで空気を閉じ込め、膨らんだ部分を押してみて空気が漏れ出る音がしないか調べます。空気が漏れるようなら穴が開いている証拠なので即使用中止です。

以上の点検を習慣づけることで、万一の不具合にも早めに気付けて安全を確保できます。絶縁手袋をすでに所有している方にとっては馴染みのある点検方法ですが、長靴についても使用前には毎回必ずこれらの点検を実施しましょう。

まとめ

絶縁ゴム長靴は、絶縁手袋と対になって真価を発揮する足元の感電防止策です。手だけでなく足元まで電気の通り道を断つことで、作業者の身体を電気からしっかりガードしてくれます。「絶縁手袋は持っているけど長靴はどうしよう…」と悩む方も、安全第一で考えれば揃えておくに越したことはありません。特に高圧の可能性がある現場や不意の接地リスクがある状況では、絶縁長靴の有無が命を守る最後の砦になるかもしれません。

選び方のポイントは、自分の作業電圧に合った種類を選び、サイズや機能(先芯や胴太など)も作業内容に適したものをチョイスすることです。多少動きづらく感じても、実際に絶縁長靴を履いてみると、その安心感から作業に集中できるという声も多くあります。逆に言えば、足元に不安を抱えたままでは注意力が散漫になり危険です。絶縁ゴム長靴は決して安い買い物ではありませんが、「安全」という成果をもたらす投資と考えれば決して高くはないでしょう。ぜひこの機会に足元の絶縁対策も万全にして、より安全な作業環境を実現してください。