絶縁手袋の定期点検を外部に委託しようとした際、「校正」という言葉を見かけた方も多いのではないでしょうか。

しかし、結論から言えば、絶縁手袋は“校正”するものではなく“検査”するものです。

この記事では、校正と検査の違いを整理しながら、絶縁手袋に求められる定期自主検査の内容をわかりやすく解説します。

絶縁手袋の「校正点検」はできる?結論は“できない”!

絶縁手袋に「校正」という概念を適用することはできません。校正とは、測定器や計器など、数値を測る機器の精度を確認するために行う作業を指します。たとえば電圧計や温度計のように「基準値」との誤差を比較する目的で実施されます。

一方で、絶縁手袋は数値を測定する装置ではなく、感電から人体を守るための安全具(保護具)です。そのため、校正の対象にはなりません。もし「絶縁手袋の校正点検を行っています」と記載している業者があれば、それは表現上の誤りと考えてよいでしょう。

絶縁手袋は「校正」ではなく「検査」するもの

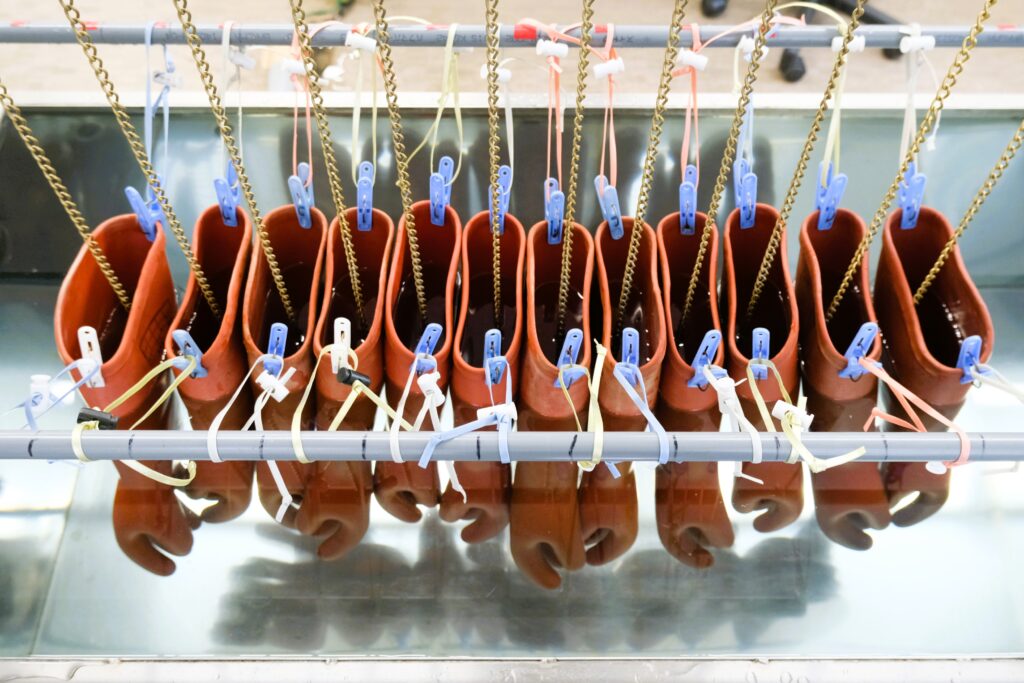

絶縁手袋は、使い続けることで経年劣化やゴムの硬化が進み、絶縁性能が低下していきます。そのため、性能が安全基準を満たしているかを定期的に確認する「検査」が必要です。ここでの検査は、製品に電圧を加えて絶縁耐力を確認する「耐電圧試験」と、ひび割れ・変色・損傷などを確認する「外観検査」で構成されます。

検査は製造段階だけでなく、使用中の手袋にも定期的に行うことが法令で義務づけられています。これが「定期自主検査」にあたります。

「校正」と「検査」は何が違う?混同しやすいポイントを整理

「校正」と「検査」は、どちらも“品質を確認する”という点では似ていますが、目的が大きく異なります。

下の表で違いを整理してみましょう。

| 区分 | 校正 | 検査 |

|---|---|---|

| 対象 | 計測器や測定装置 | 製品・保護具など |

| 目的 | 測定精度の確認 | 性能や安全性の確認 |

| 方法 | 基準器との比較 | 耐電圧試験・外観点検など |

| 結果 | 誤差の補正・校正証明書 | 合否判定・検査成績書 |

絶縁手袋は「測るもの」ではなく「守るもの」であるため、校正ではなく検査で性能を確認します。つまり、絶縁手袋の安全性を保証するのは“校正証明書”ではなく“検査成績書”です。

絶縁手袋に義務づけられているのは「6か月ごとの定期自主検査」

労働安全衛生法および関連する省令により、絶縁用保護具は6か月以内ごとに1回、定期自主検査を実施することが義務付けられています。この検査は、使用事業者自身が行うことも、専門機関に委託することも可能です。

検査では次のような項目を確認します。

- ゴム表面のひび、変色、膨れ、汚れなどの外観点検

- 所定の試験電圧を1分間印加する耐電圧試験

- 合格品には検査記録を残し、不良品は不良個所にマーキングをして返却

この定期自主検査を怠ると、感電事故や法令違反につながるおそれがあります。逆に言えば、6か月ごとの点検を確実に行うことで、手袋の安全性能を維持し、安心して使用し続けることができます。

【まとめ】絶縁手袋は“校正”ではなく“定期検査”で安全を保証する

絶縁手袋に対して「校正」は不要であり、必要なのは定期的な性能確認=検査です。校正は計測器の精度を確かめる作業ですが、絶縁手袋は人命を守るための保護具であり、性能を維持するためには耐電圧試験と外観点検が欠かせません。

6か月に一度の定期自主検査を正しく行うことで、安全性を確保し、現場のリスクを最小限に抑えることができます。