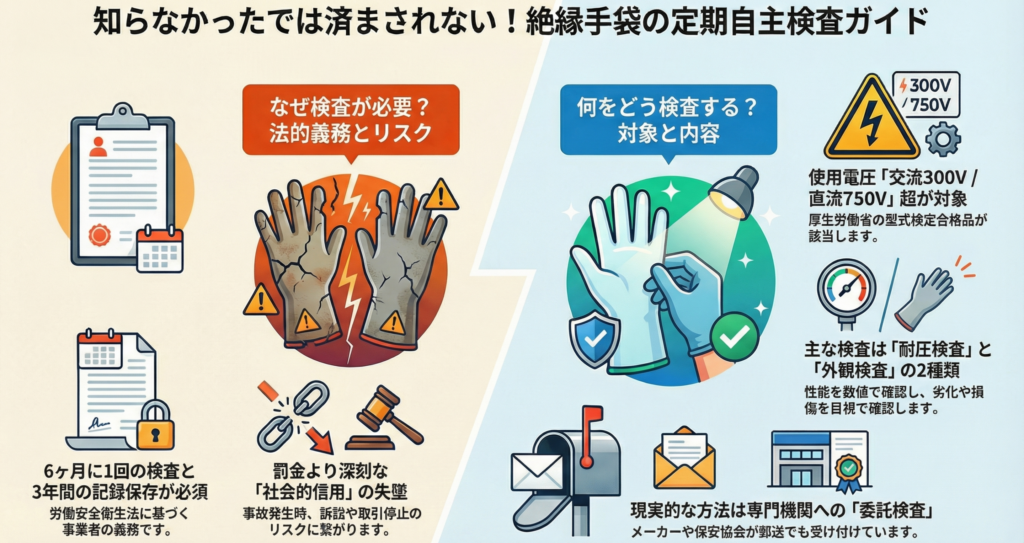

高圧・低圧を問わず電気設備に従事する作業者にとって、絶縁手袋は感電事故から命を守る最後の盾です。しかし、どれほど高性能な手袋であっても、性能を確認しないまま使用を続ければいざという瞬間に役立ちません。

本記事では、労働安全衛生法が義務付ける定期自主検査の基本から対象範囲、具体的な検査内容、そして現実的な委託方法までを体系的に解説します。購入前に検査の流れを把握し、安全運用の計画を立てましょう。

定期自主検査とは?絶縁手袋の安全を守る基礎知識

定期自主検査とは、使用している保護具が規定の性能を維持しているかどうかを事業者自ら確認するための法定点検です。絶縁手袋をはじめとする保護具は、感電防止の最後の砦。検査を通じて信頼性を維持し、作業者の命を守る責任を果たすことができます。

労働安全衛生法45条・安衛則351条をやさしく解説

労働安全衛生法第45条では、事業者に対し保護具の定期的な自主検査が義務づけられています。具体的な手順や頻度は労働安全衛生規則第351条に定められ、絶縁用保護具に関しては「6ヶ月以内ごとに1回」の点検が必要とされています。また検査結果を記録し、3年間保存することも義務です。これにより製品の安全性を定期的に確認し、事故防止に努める体制が整えられています。

検査を怠るとどうなる?罰則と企業リスクを徹底チェック

定期自主検査を怠った場合、法令上は50万円以下の罰金が科される可能性があります。しかし、実際には罰則よりも事故発生時の社会的信用失墜のほうが深刻です。検査未実施が原因で感電事故が起これば、企業の倫理観が問われ、取引停止や訴訟リスクにつながる恐れもあります。

検査対象を見極める|どの保護具が定期自主検査の範囲か

絶縁手袋のほか、厚生労働省の型式検定を受けた保護具や防具はすべて定期自主検査の対象です。電気用ゴム長靴やシート類も検査対象に含まれるため、保有リストを一度棚卸しして確認しましょう。

判断基準は厚生労働省の型式検定取得品かどうか

定期自主検査の対象かどうかを判断する基準は、厚生労働省が定めた型式検定に合格しているかどうかです。「絶縁用保護具等の規格」に適合し、型式検定番号が表示されている製品は、すべて検査対象となります。手袋に限らず、これらの表示があるものは定期点検が義務となるため、購入時や運用中に必ず確認しておきましょう。

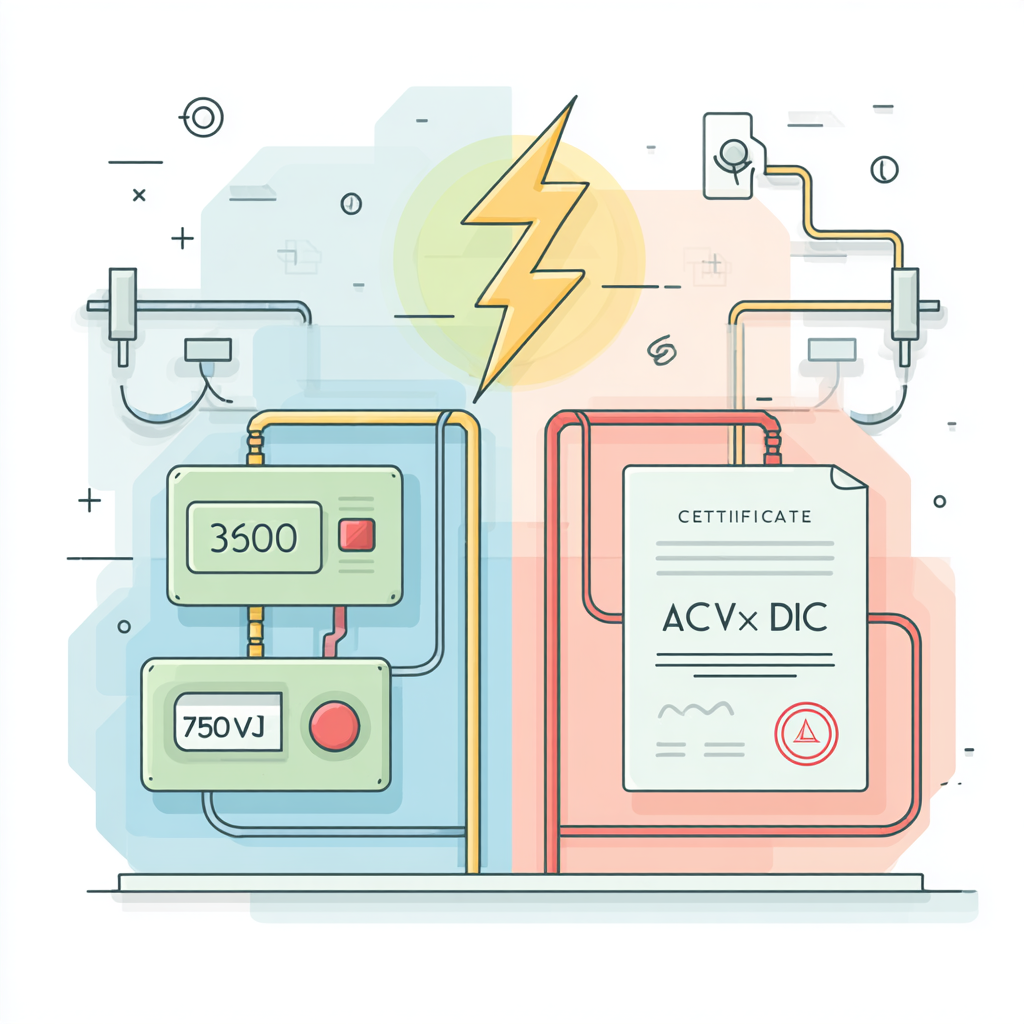

ズバリ!交流なら300V、直流なら750Vが境界線

使用電圧が交流300Vまたは直流750Vを超える絶縁手袋が、定期自主検査の対象製品となります。この電圧を超えない使用電圧の絶縁手袋であれば、定期自主検査の法的義務からは外れます。使用する現場の電圧をよく確認し、交流300V・直流750V以下の電路であれば、定期自主検査“対象外”製品の購入を検討してもいいでしょう。“大は小を兼ねる”的な発想で、不必要に高い使用電圧の絶縁手袋を購入してしまうと、必要のない定期自主検査を実施しないといけないことになるかもしれません。

手袋だけじゃない!上衣・長靴・シート類も要チェック

定期自主検査の対象は手袋だけではありません。絶縁用の上衣やゴム長靴、ヘルメット、さらに絶縁シートなどの防具も対象に含まれます。複数の保護具・防具を組み合わせて使用する現場では、すべての装備について検査対象かどうかを確認し、一括管理することが推奨されます。

検査内容はどんなもの?|検査種類と実施内容

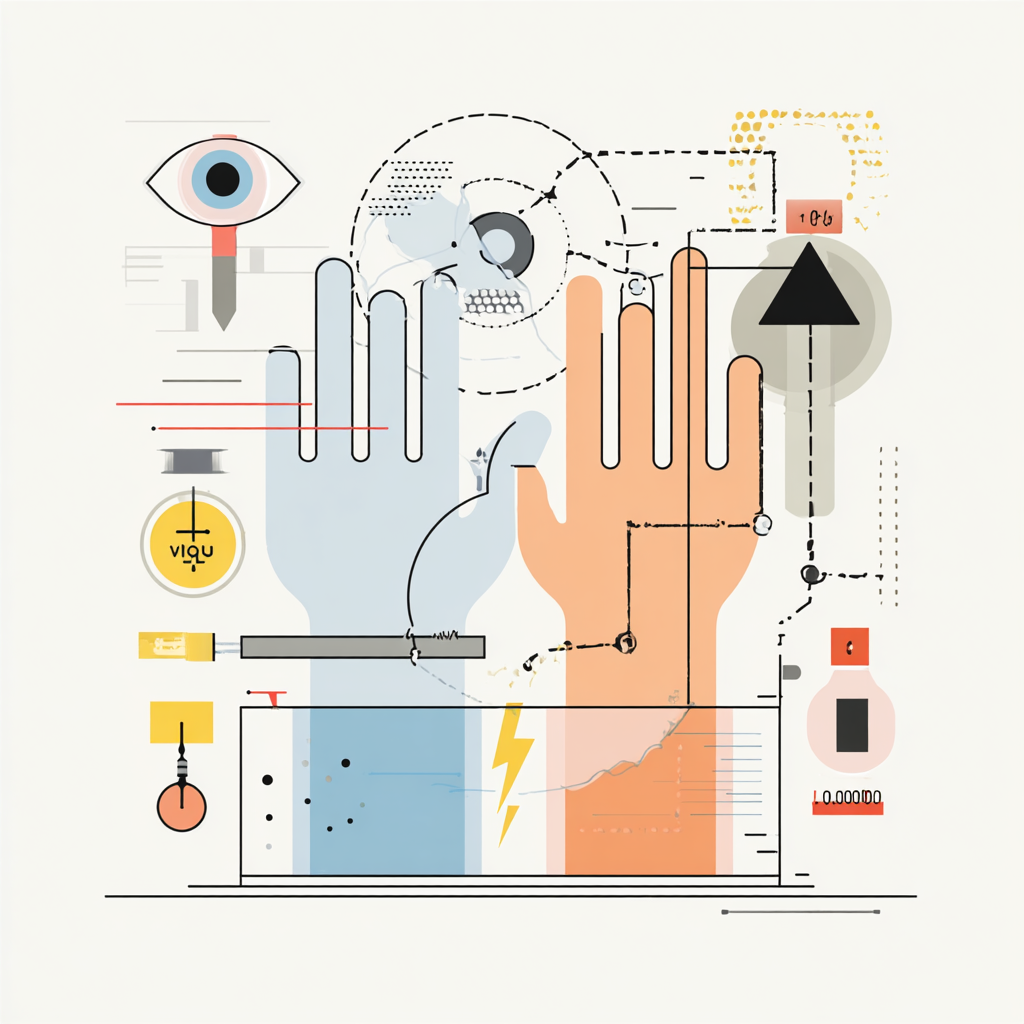

定期自主検査では、性能を数値的に確認する「耐圧検査」と、使用状態を目視で確認する「外観検査」の2種類が主に行われます。それぞれの特徴を理解しておきましょう。

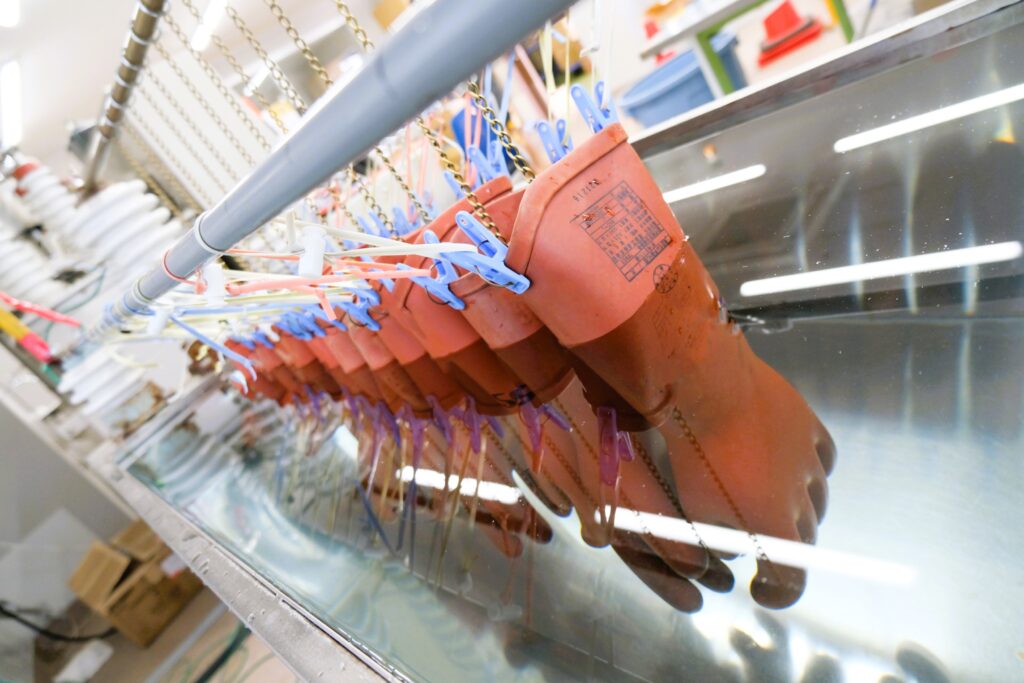

安衛則で義務付けられた耐圧検査

耐圧検査は、JIS T 8010に準拠した方法で行われ、水槽に製品を沈めて規定電圧を加える水中試験が一般的です。電圧値は、安全衛生規則351条に規定された数値以上の電圧を印加することが求められます。

印加電圧の基準(目安)

| 使用電圧範囲 | 試験電圧 | 試験時間 |

|---|---|---|

| 交流300V超〜600V以下 | 交流1,500V以上 | 1分 |

| 交流600V超〜3,500V以下 または 直流750V超〜3,500V以下 | 交流6,000V以上 | 1分 |

| 3,500V超 | 交流10,000V以上 | 1分 |

これらの基準に基づき、手袋、長靴、ヘルメットなどの各保護具に試験を実施します。

安全確保に欠かせない外観検査

外観検査は、手袋や保護具の劣化や損傷を確認する工程です。特にゴムの可塑性が失われやすい胴脇や指股の部位は重点的に観察します。

外観検査で確認すべきポイント

- 胴脇部分をつまんで白化やひび割れがないか確認する

- 指股(親指と人差し指の間など)のキズ、摩耗等をチェック

- 手首の折返しや袖口などの裂け・摩耗を確認

- 全体に変色、硬化、ベタつきがないか見る

現場で日常的に実施する検査方法ですが、定期自主検査においても安全維持に欠かせない工程です。

検査を依頼するには?現実的な選択肢とメーカー委託のメリット

定期検査を自社で実施するか、外部に委託するかは保有数量や管理体制によって判断が分かれます。現実的な選択肢と、メーカー委託のメリットを整理しておきましょう。

自社導入のメリット・デメリット

保護具・防具の保有数が非常に多い企業では、耐圧試験装置や検査スタッフを社内に配置することで検査効率が向上します。一方、設備費用や専用スペース、作業者の教育など初期投資は大きく、維持コストもかかります。

自社導入が向いているケース

- 保有数が非常に多い

- 委託試験のコストと手間が割高になる

- 試験担当者を社内で確保できる

- 長期運用による費用削減を見込める

上記の条件を満たす企業では、自社導入の検討余地があります。

一般ユーザーに最適!委託可能な試験機関とは

試験の実施が困難な場合は、外部の専門機関に委託するのが一般的です。多くのメーカーや保安協会が検査受付を行っており、郵送対応が可能な機関もあります。検査結果はレポートとして提出され、管理記録として活用できます。少数保有の事業者にとって最も現実的な方法です。

メーカーへ任せる安心感|渡部工業の委託試験フロー

渡部工業では、絶縁用手袋やその他保護具の耐圧検査・外観検査を受託しています。申し込み後、検査依頼書と製品を送付するだけで、JIS T8010(絶縁用保護具・防具等の耐電圧試験方法)に準拠した試験を実施。必要事項を記載した試験成績書とともに返却され、必要に応じて交換品の購入も可能です。特に外観検査においては、製品を熟知したメーカーだからこそ実現できる、安心・確実なサポート体制が魅力です。

まとめ|定期自主検査を正しく理解して、安全運用を徹底しよう

定期自主検査は、絶縁手袋を安全に使用し続けるために欠かせない法定義務です。

安衛則に基づき「6か月ごとに1回」の検査を実施し、記録を3年間保存することで、万一の事故を防ぐ体制が整います。

特に、厚生労働省の型式検定を取得している保護具や、防具の中でも交流300V・直流750Vを超える電路で使用される製品は、検査対象となる点に注意が必要です。

検査内容は「耐圧検査」と「外観検査」の2種類があり、それぞれに重要な役割があります。手間やコストの面から、ほとんどの事業者にとってはメーカーなどへの委託試験が現実的です。

渡部工業では、自社製品を熟知した専門技術者による委託検査を受け付けております。保管義務のある試験成績書ももちろん発行いたしますので、ご検討中の方はぜひ一度ご相談ください。