低圧電圧での作業に使用される絶縁用手袋は、感電リスクを防ぐための重要な保護具です。しかし、使用を続ける中で「いつ交換すべきか」「検査は必要なのか」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。本記事では、手袋の種類や仕様に応じた交換判断の基準をわかりやすく解説します。安全とコストのバランスを見直すきっかけとしてご活用ください。

低圧手袋の種類によって交換の考え方が変わる

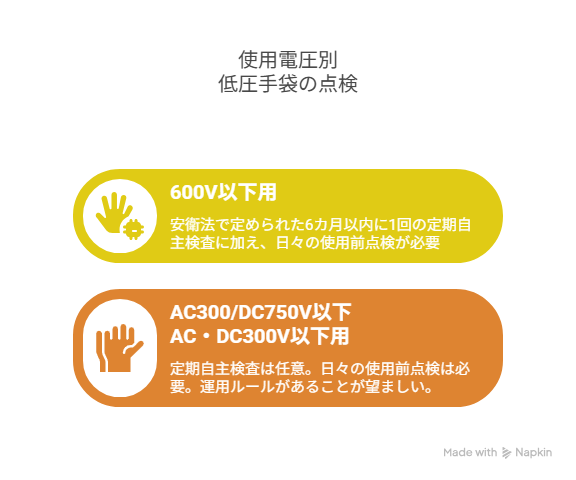

低圧手袋は使用電圧や設計思想によって種類が分かれ、それぞれ適用される制度や交換の考え方が異なります。特に「絶縁用保護具等の規格」に適合する製品か否かによって、定期検査の有無や寿命の考え方も変わってきます。まずは手袋の分類を正しく理解することが、安全維持の第一歩です。

| 手袋の区分 | 仕様の根拠 | 定期自主検査 | 検査記録義務 |

|---|---|---|---|

| 交流600V以下用 | 絶縁用保護具等の規格 およびJIS T8112 | 必須 | 必須(3年) |

| 交流300Vまたは 直流750V以下用 | 絶縁用保護具等の規格 | 任意 | 任意 |

| 直交流300V以下用 (J00) | JIS T8112(2014年改定) | 任意 | 任意 |

交流600V以下用:規格に基づき定期自主検査が必須

交流600V以下の環境で使用する絶縁手袋は、「絶縁用保護具等の規格」に該当し、法令上、6ヶ月ごとの定期自主検査が義務付けられています。この規格に該当する製品は、労働安全衛生法に基づく使用が前提とされ、耐電圧試験による継続的な性能確認が求められます。また、検査結果を記録し、3年間保管することも義務付けられます。こうした背景から、600V用の手袋は他の製品に比べて交換判断が明確で、計画的な更新がしやすいという特徴があります。

交流300Vまたは直流750V以下用:「定期自主検査」実施義務対象外の高性能モデル

この電圧帯に対応する手袋は、「絶縁用保護具等の規格」にあえて該当しないように仕様設計されており、定期自主検査の実施は法的に義務付けられていません。これは、規格に該当することで検査義務が生じ、ユーザー側の運用負担が増すためです。一方で、製品の性能自体は非常に高く、実際の現場で交流300Vまたは直流750V未満の作業に広く使用されています。たとえば、電気設備の点検や建築現場の低圧作業などに用いられ、絶縁性能も十分に確保されています。このような背景から、あえて規格を外すことで柔軟な運用を可能にした、高性能かつ現場志向のモデルといえます。

直交流300V以下用:JISの新規格に準拠した製品が主流

2014年のJIS T8112改定により、J00(直交流300V以下)という新しい電圧区分が設けられ、それに準拠した絶縁手袋が多く流通するようになりました。これらの手袋は、JIS規格に基づいた耐電圧性能や材料特性が明示されており、製品選定の際に比較しやすいという利点があります。主に低圧配線やEV整備などの作業に適しており、軽量かつ柔軟性にも優れています。ただし、労働安全衛生法上の「絶縁用保護具等の規格」には該当しないため、定期検査の義務はありません。そのため、多くの現場では使用前点検を重視し、定期的な自主交換をルール化することで安全を確保しています。

種類別に見る低圧手袋の性能チェックと点検方法

低圧手袋は種類によって法的な検査義務の有無が異なりますが、いずれの製品でも日常的な点検は不可欠です。使用前の確認を怠ると、外観上は問題がなくても絶縁性能が低下していることに気づけません。ここでは種類ごとの点検の考え方を整理します。

600V以下用:使用前点検と定期自主検査で絶縁性能を維持

600V以下用の絶縁手袋は、使用前の点検に加え、6ヶ月ごとの定期自主検査が法令で求められています。点検では、破れやひび割れ、ベタつき、変色などの異常を確認する必要があります。また、定期自主検査では耐電圧試験などを通じて実際の絶縁性能が評価されます。これにより、製品の外観だけでは判断できない劣化も把握可能となります。実務上は、検査記録を残し、安全衛生委員会などで管理している企業もあります。制度的な裏付けがあるため、明確な管理体制を構築しやすいのがこのタイプの特長です。

直流300V / 交流750V用・直交流300V以下用:日常点検は必須、定期検査は任意で実施

直流300Vおよび交流750V用、また直交流300V以下用の手袋は、法令上の定期検査義務がありませんが、安全確保のためには使用前の点検が欠かせません。実際の現場では、破損や汚れがあればすぐに交換するルールを設けているケースも多く見られます。これらの手袋は、使用頻度や現場環境によって劣化スピードが異なるため、企業ごとにリスクに応じた管理が求められます。一部の企業では、不安がある場合に限って定期自主検査を委託していますが、検査費用と製品価格のバランスから、コスト面で難しいと判断する例もあります。制度がなくても、自主的な安全管理が問われる製品群です。

使用前点検のチェックポイント

- ひび割れやゴムの硬化がないか

- 表面のベタつきや異常な感触がないか

- 明らかな変色や変質がないか

- 異臭がしないか

定期検査が難しいなら交換基準を設けよう

定期検査の義務がない手袋は、自主的な管理が前提となります。そこで重要なのが「いつ交換するか」という基準の明確化です。特に中長期で使う手袋では、使用頻度や保管環境に応じたルールづくりが、安全とコストの両立に直結します。

検査義務のない手袋こそ「定期交換ルール」の設定が重要

制度上の定期検査義務がない手袋は、管理が使用者に委ねられています。そのため、企業によっては「6ヶ月に1回交換」「年1回全数交換」などの運用ルールを定め、安全性を担保しています。こうした交換ルールは、手袋の使用頻度や保管状況に応じて柔軟に見直されるべきものです。特に劣化しやすい環境(高温・多湿・直射日光下)では、早期交換を前提にするのが望ましいとされています。検査の代わりに「定期交換」を行う方が、結果としてリスク管理がしやすくなるケースも少なくありません。

6ヶ月ごとに交換するユーザーが多い理由とは

定期交換の目安として「6ヶ月」がよく採用されるのは、600V以下用手袋の定期自主検査周期に準じているためです。このサイクルは現場でも浸透しており、管理者や作業者にとって認識しやすい点が評価されています。また、手袋の劣化は見た目では判断しづらく、検査機関に出すほどのリスクがないと感じるユーザーでも、半年交換なら取り入れやすいと考えられています。特に、感電リスクを回避するための「予防的保守」の一環として、6ヶ月を採用している企業が目立ちます。ルールを作り、徹底することで現場の安全意識も高まります。

メーカーの見解に学ぶ交換年数の目安

定期検査がない手袋について、渡部工業では使用状況や保管環境を加味しつつ、未使用でも一定期間での交換を推奨しています。その内容を確認しておきましょう。

未使用でも3年以内の交換を推奨

渡部工業では、「未使用で良好な保管状態であっても3年程度を交換の目安とする」としています。これは、ゴムや樹脂といった素材自体の経年劣化を考慮したものです。実際、倉庫保管で箱入り状態であっても、空気中の湿気や温度変化で材質が硬化したり、弾力性が失われるケースが報告されています。このような経年劣化は、外観だけでは判断が難しいため、一定期間を超えた手袋は未使用であっても交換対象とされます。特に命を守る保護具であることを踏まえれば、合理的な対応といえます。

実使用ではさらに短くなる可能性も、状態を見極めた判断を

使用中の手袋は、摩耗・汗・油分・紫外線などの影響で劣化スピードが早まります。具体的な寿命を個別のケースによって異なるため明言はできませんが、現場では「1年以内」「数ヶ月単位」で交換している例もあります。とくに手袋の内側が湿っている・表面に細かい傷がある・ゴムの弾力が落ちているなどの兆候があれば、即座の交換が推奨されます。検査がない分、日々の点検で異常を感じたら速やかに更新する姿勢が求められます。ルールより現場の“感覚”を重視した柔軟な判断も、安全管理では欠かせません。

まとめ:低圧手袋の交換は“義務”ではなく“責任”

低圧手袋の交換には、法的義務があるものとないものがありますが、共通して重要なのは使用者側の安全意識です。使用状況に応じた点検・交換・管理の判断を行い、現場での感電事故を未然に防ぐことが、事業者としての責任につながります。